¿Cómo será el humano del futuro?: algunos términos ético-antropológicos para el debate / Víctor H. Palacios Cruz

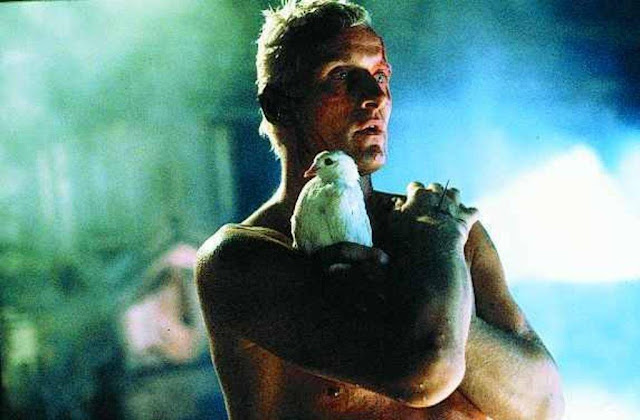

* Las imágenes de esta publicación pertenecen al film Blade Runner (R. Scott, 1982).

Computadoras en las aulas

El pasado mes de mayo la Ministra de Educación de Suecia,

Lotte Edholm, comunicó la decisión de detener el plan de digitalización en el sistema

escolar de su país iniciado tiempo atrás, alegando el perjuicio que causan los

medios electrónicos en el hábito de lectura en la certeza de que los libros de

papel “tienen ventajas que ninguna Tablet puede sustituir”. Viniendo de

uno de las sociedades más adelantadas en el campo de la educación, ha sido un serio

revés para esa religión de la conectividad profesada por tantos colegios que ven

en ella el vehículo que los llevará directo al futuro, sin el cual quedarían

rezagados flotando sobre las aguas quietas de un mundo ya obsoleto.

El gobierno sueco añade que la decisión se tomó después de

pedir la opinión de varios especialistas, entre ellos el Instituto Karolinska,

referente mundial en neurociencia, según el cual “toda investigación del

cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en

pantallas”.

Cabe ponderar si puede educarse a los chicos en el buen empleo de una herramienta por medio de su prohibición

Como era de esperar, la medida reanimó el debate sobre el

impacto antropológico de una tecnología fascinante, ubicua y absorbente. Debate

en el que, no obstante, cabe ponderar si puede educarse a los chicos en el

buen empleo de una herramienta por medio de su prohibición, del mismo modo

que cabría preguntarse si no manipulando un cuchillo es como mejor se aprende a

usarlo correctamente.

Todos sabemos, por lo demás, que los niños entablan una

relación precoz con los celulares antes de llegar a las aulas, nada de lo cual impide

ver en la política de suprimir su empleo en la enseñanza una utilidad

pertinente inspirada, sin duda, en el implícito deseo de contribuir a preservar las habilidades que el abuso digital parece inhibir con el paso del tiempo.

|

En ese sentido, pienso que la preocupación por el

retroceso del hábito de lectura que motiva el abandono de Tablets e

instrumentos parecidos en la praxis pedagógica, proviene más profundamente del

temor de que esta clase de artilugios esté alterando el ser que somos los

humanos, en el entendido de que el acto de leer (y las capacidades que involucra)

es una parte identificatoria o esencial de lo que somos.

Justamente, acercándonos un poco más a este miedo es que se advierte la

presencia de dos supuestos importantes: 1) que existe un determinado modo de

ser humanos, diferente del de un animal, un dios o una máquina; y 2) que esta identidad

resulta vulnerable a la acción de las nuevas tecnologías. Como fondo de ambas

certidumbres aparece la idea de que la educación (institucionalizada o no) es el

medio por el cual la humanidad incentiva y custodia aquello que ella cree o

quiere ser.

El ser humano cambió en su camino y no por causa de unas estrellas que brillaron juntas o por el despliegue de un dato escondido en sus cromosomas

Aquí es exactamente donde empieza lo perturbador y lo apasionante

del problema. ¿En qué consiste aquello que los humanos decimos que somos? ¿Se

trata de una entidad o sustancia inmutable que vuelve infundada la inquietud

por su posible deterioro? ¿O se trata, más bien, de una forma cuya maleabilidad

no podrá ser atajada ni por el consenso de todos los ministros de educación del

planeta? ¿Pueden nuestros diversos artificios modificar a su artífice y ponerlo

a su servicio?

El ser que hemos sido, somos y seremos

Abordo brevemente algunos de los asuntos en juego. ¿Pueden

recaer sobre el propio humano sus propias creaciones? No puede responderse a

esta pregunta con el único amparo de las deducciones metafísicas. Si, como

regla universal, la experiencia es la fuente de todo saber, cualquier reflexión

sobre en qué consiste la humanidad tiene que partir de la observación de

los seres en quienes vemos dicha humanidad. Observación que, en justicia,

no puede ceñirse al presente. Una revisión somera de la historia prueba, en

efecto, que nuestro ser no solo no ha tenido siempre el aspecto que le

reconocemos como distintivo, sino que ha experimentado transformaciones que, en

el lenguaje de Aristóteles, han sido mucho más que meros cambios de orden

accidental.

Los hallazgos paleontológicos son irrefutables. Sobre

todo revelan que la humana es la única especie capaz de modificarse intencionadamente a sí misma.

Plantas y animales se han adaptado y diversificado en función de sus entornos. (Por

cierto, algunas de sus especies han sufrido cambios genéticos provocados por la

intervención humana.) Pues bien, nuestro ser no solo ha cambiado por obra de la

naturaleza, sino también por obra de la deliberada introducción en su

rutina de utensilios, técnicas y todo tipo de innovaciones utilitarias y culturales.

En un pasado muy remoto no caminábamos erguidos como lo

hacemos desde antes incluso del Homo Erectus. Decidirlo acarreó una

serie de trastornos biológicos, muchos de ellos sumamente dolorosos

(lumbalgias, tortícolis, alta mortalidad durante el parto), la adaptación a los cuales labró en gran parte la figura que llegamos a alcanzar. Asimismo, conquistamos

el fuego y descubrimos gradualmente mil modos de aprovecharlo. Con el paso de los

milenios, el ablandamiento del alimento cocido por el fuego volvió sobrante la

mandíbula enorme que desarrollamos a causa de una masticación ardua y

prolongada. Nuestra cara se redibujó, se afinaron los órganos implicados en la

deglución y nos volvimos aptos para emitir sonidos articulados que dieron lugar,

posteriormente, al lenguaje. Lenguaje que, a su vez, impulsó el crecimiento

cerebral y el pensamiento, la memoria y la afectividad. Nuestro ser se expandió

en una dimensión incalculable y maravillosa, que luego juzgamos como sustancial e irreversible. Y no sucedió por culpa de unas estrellas que brillaron juntas ni por el despliegue

de un dato escondido en alguno de nuestros cromosomas.

Somos la arcilla y el alfarero al mismo tiempo. Alfareros audaces, orgullosos y falibles

El ser que empezamos a ser fue fruto de la incursión en el

territorio inédito abierto por cada hábito y técnica que adquirimos. Comprender,

pues, que somos el único viviente que tiene su ser en sus propias manos es la

única manera de justificar que los inventos del presente, y del futuro,

susciten en nosotros reacciones de esperanza o de terror. Somos la arcilla y

el alfarero al mismo tiempo. Alfareros audaces, orgullosos y falibles. Siempre

responsables de su obra.

El caso es que la irrupción de medios tan altamente complejos como la “inteligencia artificial”, que no solo van a modelar nuestro ser sino que ya lo han venido haciendo en realidad, vuelve extremadamente delicado y

determinante el valorar, no solo como país sino también como humanidad, qué es

lo que anhelamos seguir siendo (por tanto, qué es lo que somos como humanos) y

qué es lo que no aceptaríamos perder como consecuencia de su indetenible

repercusión. Seguramente, por ejemplo, no será lo mismo no poder ya recordar números

telefónicos o titubear en el cálculo aritmético que privarnos de la capacidad para

amar, pensar y recordar los hechos de nuestras vidas.

Las personas, los medios y las normas

Surge otra cuestión: ¿son las cosas que inventamos las

que nos cambian a nosotros, o nosotros los que nos modificamos a través de

ellas? El tema no es tan sencillo como parece.

Un vehículo, una silla, un cuchillo o una piedra

cualquiera que tomamos del suelo, son cosas y no personas. Es decir, objetos

sin capacidad propia de conciencia, intencionalidad y elección. Por tanto, seres

a-morales, exentos de inocencia o culpabilidad. En un crimen cometido con un

cuchillo, el culpable no es el cuchillo ni su fabricante, sino quien lo empleó con

ese fin.

Por consiguiente, la aparición de cualquier herramienta o

técnica debe ir acompañada no solo de unas instrucciones de uso, sino también de

una evaluación colectiva bien informada que regule su utilización y que establezca

los cuidados y restricciones que nos pongan a las personas de los perjuicios

que cause su empleo bajo ciertas circunstancias.

En el caso de la tecnología digital, la herramienta no es solo lo que está en nuestras manos, sino también aquello que escapa a nuestras manos

El problema es que esta lógica que distingue fácilmente entre

medios, actores y propósitos no es, por desgracia, extensible totalmente al

caso de la esfera digital y la “inteligencia artificial”. En concreto, no se

trata tanto del Smartphone o la Tablet como equipos o aparatos, prodigiosos por

sí mismos, sino del universo en el que ellos nos insertan. La herramienta

no es solo lo que está en nuestras manos, sino también aquello que escapa a

nuestras manos.

Efectivamente, estos útiles, sin dejar de serlo, no se

parecen al tipo de útiles que hasta ahora nuestra especie había concebido y

fabricado (desde la piedra pulida hasta el cohete lanzado al espacio). Son

realidades cuya novedad esencial es lo que nos descoloca y ofusca las

controversias que desata.

¿En qué sentido son novedosas exactamente? Lo son no solo

por lo que permiten, sino igualmente por lo que hay detrás de ellas. Por lo que encubren.

Me refiero a la intención bien calculada de sus gestores y

desarrolladores que, como ya no se puede ignorar a estas alturas, no se han

limitado a dejar en nuestro poder una herramienta fantástica y preciosa, sino

que se entrometen en nuestra relación con ella al condicionar, a través de

algoritmos, nuestros comportamientos y preferencias en virtud de enlaces, asociaciones

y los recursos más sutiles que podamos imaginar.

No se trata únicamente de que estos medios utilicen, con fines

comerciales, la información que continua y alegremente dejamos

con cada click o publicación en la Red; sino que, además, la

oferta de los contenidos subsiguientes está escrupulosamente prefijada para atraernos

en ciertas direcciones y encauzar nuestras búsquedas con fines que no son los nuestros sino los de otros. En un futuro que ya nos roza

las narices, ¿podemos estar seguros de que la información y las

orientaciones que nos transmita el autómata a nuestro servicio obedecerá a intereses

que sean estrictamente nuestros?

¿Podemos creer que las orientaciones que nos transmitirá el autómata a nuestro servicio estarán al margen de intereses que no sean los nuestros?

En otras palabras, el uso de un celular no es la

soledad de la relación entre un usuario y un medio, sino un usuario rodeado por

una multitud disputándose su atención, vigilante hasta el insomnio de cada uno

de sus pasos.

Otro enfoque con el cual abordar de qué manera estas

nuevas criaturas pueden tocar lo que somos, lo tomo del historiador y

ensayista, estupendo divulgador además, Yuval Noah Harari, quien cuenta en sus

libros y entrevistas que, hasta ahora nuestros útiles habían perfeccionado nuestras

actividades, en tanto que las nuevas tecnologías (desde una prótesis de última

generación hasta un implante nanotecnológico en el cerebro)

aspiran más bien a perfeccionar nuestras propias capacidades.

Ello abre, en seguida, un escenario de desigualdades

difícil de afrontar, pero que tampoco es nuevo en la historia. Así como un

estudiante podría partir con ventaja gracias a

adminículos de alta tecnología (dispositivos imperceptibles que mejoren su análisis

sensorial, su grado de memoria, su rendimiento muscular, su equilibrio

químico-emocional, etc.) insertos en su cuerpo con o sin su consentimiento por parte de unos padres adinerados; en el pasado ya ha sucedido que unos

jóvenes leían más que otros gracias a libros que seguían siendo costosos tiempo

después de la imprenta de Gutenberg.

Es útil volver al caso del exatleta paralímpico Oscar

Pistorius. Observando atentamente sus prótesis de fibra de carbono diseñadas

ex profeso para las carreras de velocidad, puede decirse que es inspirador que alguien que perdió sus dos piernas pueda, pese a ello, practicar

una actividad deportiva, recreativa o competitiva. Pero es inevitable, a la vez,

preguntarse si los sustitutos mecánicos con que pudo contar, vedados para la

inmensa mayoría de discapacitados, no lo ponían varios metros por delante del

resto de atletas con los que competía. ¿Por qué unas extremidades biónicas no

podrían incluso correr y nadar más rápido que las de Usain Bolt o Michael Phelps?

Por todo lo anterior, la proliferación en todos estos

avances (muchos de ellos ilusionantes para la salud como, por ejemplo, la

bioimpresión de órganos aptos para transplantes) demanda un nivel de acuerdos y normativas sin precedentes en la

historia, capaces de reconocer posibles consecuencias indeseables y de prescribir

sus límites de empleo, según las reglas más básicas de transparencia en el

funcionamiento tecnológico, justicia en la accesibilidad y, más aún, prioridad innegociable

del bien común y la dignidad de las personas.

El futuro de nuestra especie corre riesgos por causa no de la “inteligencia artificial”, sino de la debilidad política e institucional para regularla

Esta es la razón por la cual se vuelve tan determinante

en la actualidad la función de los legisladores sometida, sin embargo, a influencias

a menudo espurias. De ahí que el futuro de nuestra especie corra

riesgos por causa no tanto de la “inteligencia artificial”, sino de la

debilidad política e institucional de nuestras comunidades.

Transhumanismo y

el conflicto con nuestra finitud

La cuestión se pone peliaguda cuando hablamos de dónde

colocar dichos límites. Recordemos

la gravedad de actos como la modificación genética de bebés llevada a cabo, hace unos años, por

el científico chino He Jiankui, condenado a prisión. “Curar” es absolutamente bueno,

qué duda cabe. El problema es que la misma técnica que cura puede también “mejorar”

o “potenciar” las prestaciones y los rasgos biológicos, y aquí es donde se torna urgente –y nada fácil– despejar qué es lo que podemos permitir y qué es lo que debemos evitar (no

solo en el caso humano). En esa zona difusa es donde actúan, y donde tienen que ser

ampliamente debatidas, nuestras ideas acerca de lo que somos

y queremos seguir siendo como humanos. Algo que, a lo largo de la historia, como

hemos visto, no ha dependido exclusivamente de su naturaleza.

Menciono un ejemplo al respecto, clarificador y extremo a

la vez. El transhumanismo es una corriente contemporánea ideológico-empresarial

que aspira al perfeccionamiento de las facultades humanas por medio del saber y

la técnica más avanzados. Una vertiente dentro de él es el transhumanismo

dataísta que, por su parte, anhela llevar el rendimiento humano a un nivel

verdaderamente ilimitado gracias a la supresión del cuerpo y la eliminación

consiguiente de las molestias que conlleva (dolor, enfermedad, angustia comparativa,

vejez, muerte) a través de un escaneado de la conectividad neuronal traducido a

una red lógico-algorítmica que nos convertirá, como decía el filósofo inglés

John Gray, en “fantasmas digitales”. Entidades impalpables que naveguen por la

red y vivan, por medio de simulacros, toda clase de sensaciones, movimientos,

actividades y transformaciones. Libres de la mordedura de un perro, de la

infección de un virus o del solo transcurso de los años.

En una hipotética carencia de peso y de tamaño,

infinitamente más delgados que la hoja de un árbol seremos,

parafraseando a Zygmunt Bauman, ya no seres líquidos sino, más bien, gaseosos y

volátiles. Desde luego, lo discutible es que se crea que lo humano es

esencialmente su operatividad cerebral y que, a continuación, se diga que ésta

es totalmente detectable y traducible por los medios de la actualidad.

De realizarse los sueños del transhumanismo dataísta, ¿podremos aún ser capaces de preguntarnos si el resultado se puede seguir llamando “humano”?

Desde luego el sustrato de esta aspiración, aún técnicamente inviable pero más atractiva tras la pandemia de coronavirus reciente, es

una particular noción de lo que es el humano en la que, por supuesto, la

corporalidad queda, como en Platón o en Descartes, relegada a la desdeñable condición de un bulto

o un obstáculo.

De realizarse los sueños del transhumanismo dataísta, ¿podremos aún ser capaces de preguntarnos si el resultado se puede seguir llamando “humano”? No hace falta ahondar en cuánto nos enseñó la crisis sanitaria

mundial desatada en 2020 y su etapa de cuarentena, a través de los estragos psico-somáticos provocados por el

encierro y la falta de contacto físico con el prójimo, acerca de la

irrenunciable condición corpórea e interpersonal de un ser que es solo

parcialmente racional y solo parcialmente individual.

Termino con una anécdota: hace unas semanas mi

esposa, mis bebés y yo paseábamos por un pueblecito de la dulce serranía piurana.

Encontramos un parque cerrado, pero al lado a cuatro niños de entre 10

y 12 años que jugaban juntos cada uno con su trompo, sin competir entre sí. Empezamos a charlar con los chicos y nos sentamos sobre la vereda. Al rato ellos, nobles y

afectuosos, les prestaron sus trompos a nuestros dos pequeños. Incluso

quisieron enseñarme a realizar cierta maniobra en la que eran diestros. Llegado

un momento les dije: “qué bueno que se reúnan fuera de sus casas para jugar

juntos, en lugar de encerrarse conectados a videojuegos”. Al instante, uno

de los chicos contestó mi comentario: “también jugamos con videojuegos, pero

nos aburren”. Al escucharlo, algo que no era oxitocina ni dopamina, que no era tampoco

un microimplante tecnológico, encendió una lucecita, un vibración cálida y esperanzadora en medio

de la nube de penumbra que los tiempos que corren y numerosas lecturas

habían extendido dentro de mí.

Comentarios

Publicar un comentario