El maestro como vampiro de sus estudiantes. Crónica de una recuperación / Víctor H. Palacios Cruz

Un lunes por la mañana mi cuerpo

experimentó, de repente, la presencia de imperceptibles invasores en su interior. Por

fortuna la felicidad casi animal que siento cuando doy mis clases de filosofía logró

ahuyentarlos y mantenerlos a raya, fuera del aula, donde sin embargo me

esperaron reunidos e inamovibles. Terminada esa cita, como una tortuga que pierde

su caparazón, quedé indefenso al ver alejarse el exoesqueleto estudiantil que,

minutos antes, me había mantenido activo y móvil e incluso me había impulsado, gracias

al intercambio de ideas, hasta esa altura del cielo donde se acaba el azul y principia

el brillo de los astros.

Ya recluido en mi oficina, sobre la

pantalla de mi laptop hacía intentos vanos de darme a mí mismo señales de existencia.

Por un lapso impreciso mi ser fue solo una cadena de algoritmos. Hasta que, como una

cuerda lanzada desde la otra región desmembrada de mi ser, contestó a un mensaje mío de rutina la estudiante delegada del grupo de esa mañana. Aproveché el instante y le pregunté si ella y algunos chicos del

aula pensaban almorzar en la cafetería con la idea de acompañarlos allí, que en

realidad equivalía a la súplica de que me acompañaran más bien a mí. Contestó

que sí, y se encendieron dentro de mí luces en la sombra como las de los postes

que alumbran el polvoriento vacío de una calle en el pueblo donde ya todos se

han ido a dormir.

Allá nos encontramos, almorzamos y

parloteamos de lo lindo, y cuando notaba la más breve cesura en nuestro hablar –y en ella la creciente calentura de mi cuerpo invadido–, me

apresuraba a remover con cualquier pregunta trivial el curso de la conversación, ese circuito de vida del que yo pugnaba por seguir siendo parte.

Al volver a mi oficina y ver otra vez

el rectángulo iluminado de mi laptop, las criaturas malignas que me poseían

habían crecido y hendían ahora las junturas de mis huesos y los nudos de mis

músculos. Mis ojos debían parecer vidriosos: me ardían como hincados por los

añicos de dos ventanas destrozadas. De inmediato escribí a mi esposa y escribí a mi

jefe y escribí a la señora que cuidaba a mis bebés en casa, que yo abandonaba

el trabajo, que adelantaba la partida, que me batía en retirada, que debía

correr derecha y velozmente hacia mi más urgente no-hacer-nada, ojalá.

Mis bebés pasaban el tiempo con la

señora que tan amorosamente los cuida, alimenta y divierte. Los abracé y les

conté que papá estaba enfermo, que tenía que descansar, que pronto llegaría

mamá, que me daba pena no salir a caminar con ellos, que me ayudaran con su

comprensión, que vinieran a darme besos para que me curara más tarde con solo volver

a abrir los ojos.

Mi bella esposa llegó y fue en ese

momento la parte consciente, lúcida y prudente de nuestro organismo común. Gracias

a sus potencias aumentadas, aun dividida entre las tareas domésticas y los

encargos de su taller de papelería personalizada, nuestros dos hijos pudieron

cenar y preparar su sueño, mientras yo ardía de fiebre cambiando a cada rato de

posición sobre la cama.

Al mismo tiempo ella hablaba con colegas

de su trabajo y lo organizaba todo para poder llevarme a la clínica al día

siguiente y quedarse a mi lado dispuesta a cualquier desenlace. En todo momento

junto a mí, ella fue la otra mitad todavía sana, fuerte, serena y útil del ser que

juntos creemos ser. Yo obedecí en todo, y nos convencimos de que el enemigo que

albergaba era nada menos que el dengue, esa epidemia tropical que se estaba

ensañando con varios conocidos nuestros y ahora mismo con su papá y con el mío,

¡maldito dengue! Tenía algo de fiebre, dolor de cabeza y otros síntomas

coincidentes.

Llegó nuestro turno, pasé por el

triaje, me llevaron en silla de ruedas hasta una cama de la sala de

emergencias, vino una enfermera para incrustar una vía de suero sobre mi mano

izquierda y vino, minutos después, un técnico para punzarme el brazo derecho y

extraer una muestra de sangre. En ese instante oí el rugido de las fieras que

vieron cómo la succión de una aguja les arrebataba un pequeño batallón ahora cautivo

en un frasco pequeño y llevado a la sala de interrogatorios para ser puesto bajo la

lupa de un microscopio electrónico.

Me habló un doctor y me explicó el

proceso. Mi esposa se sentó a mi derecha, su mano unida a la mía tendiendo otro

puente entre el continente de la existencia y el pedazo de tierra que se apartaba

de él. Puse algo de música en mi celular que enviara a mi conciencia en reposo algunas

de las maravillas que el mundo le había regalado a mi camino a lo largo de los años.

A la hora y minutos volvió el doctor

con los resultados de los análisis de sangre. No era dengue, sino una infección

viral. Mis plaquetas se hallaban invictas, mis leucocitos multiplicados en

millares de duelos simultáneos con el intruso, y mi hemoglobina algo aminorada.

Sin embargo, solo se trataba de esperar unos días tomando un antibiótico, un

analgésico y litros de agua y suero que, de paso, indujeran la micción

frecuente que ayudara a los leucocitos a señalar la salida a una parte siquiera

de la jauría con la que ellos se disputaban el orden de mis componentes

materiales.

El doctor celebró el apetito que le

conté que tenía y, al salir, le pedí a mi esposa que, después de recoger la

medicina, fuéramos a la cafetería de la clínica a pedir algo. Y tomamos un jugo

de piña realmente rácano, un sándwich de pollo y palta que tenía poco pollo y poca

palta, y un café preparado con un grano más carbonizado que tostado, pecado

grave para un devoto cafetero como yo. Los precios a quemarropa de la cuenta

casi me devuelven a la sala de emergencias. Salimos más amargos que el mal café

que nos habían servido, pero también con el paso firme que da la obtención de

una certeza. El saber que existe un nuevo lugar al cual no volveremos nunca jamás.

Mi esposa no partió a su trabajo hasta

dejarme sentado tomando mis pastillas en compañía de la señora que nos ayuda en

casa, como fiel delegada de la custodia de mi salud. En ese momento empezó mi

tiempo de reposo estricto, tumbado sobre una cama o sobre un sofá según de qué

lado atacaran los rayos del sol, que parecían

proporcionar munición clandestina a mi adversario feroz. En esas horas de

hundimiento total, en que me dolía caminar y comía poco, entendí

que son solo metáforas, vestigios de Platón, los testimonios de pacientes que

hablan de un cuerpo enfermo que oprime a un alma que, por el contrario, se

siente por dentro “joven y vital”, como canta Lou Reed en

la doliente canción “Magician”, en que imagina las divagaciones que hace un amigo en

estado de agonía. En realidad, yo sentía mi inteligencia, mi voluntad y mi

ánimo infectados y desvanecidos tanto como lo estaba mi propia biología. No

me sentí en ningún instante un espíritu retenido por la materia que lo encarcelaba.

Lo que yo era íntegramente y hasta lo que yo decía estaban rigurosamente enfermos.

Acostado, removiendo a duras penas mi inmovilidad, recibía las más refrescantes salpicaduras del exterior que

me daba el escuchar a mis dos bebés alegres y amorosos. Primero, ver a

Patricio, el más pequeño, jugar y gritar de contento, verlo comer con gusto,

ver sus gestos expresivos y traviesos. Luego, escuchar a Benjamín que regresaba

de su colegio, subiendo por la escalera, entusiasta, y llamarlo y recibir su

abrazo y sus besos para luego irse sin demora a buscar sus juguetes. Todo ello

me mantenía cuando menos a flote sobre el sofá de la sala e impedía que me perdiera

en las profundidades del subsuelo.

Y sucedió que, muy bíblicamente, al

tercer día y pasadas las doce horas, justo cuando acababa de comunicarle a mi

jefe que sería imposible volver “mañana jueves” a mis labores, noté la atenuación

del dolor en mis rodillas, en mis hombros, en mis brazos y en todos mis pasos y

hasta en las sintaxis de mis pensamientos. Una a una mis flexibilidades se engrasaban

y mi cabeza se aligeraba airosa como una bandera a la que vuelve a alzar el

viento de un cielo despejado. Escribí a mi esposa con euforia, escribí a mi

jefe que rectificaba y que volvería mañana a trabajar sin la menor duda, y avisé

a mis estudiantes que acudieran el día de mañana al cual ya ansiaba verle el

rostro.

Y amaneció y cumplí con facilidad mi

rutina notando el restablecimiento de mi cuerpo en un setenta por ciento,

suficiente como para probar el dar clases, o al menos una parte de las dos que

tenía. Suficiente cuando menos para presentarme en las aulas y saludar a mis

alumnos y despedirme nuevamente de ellos, si fuera preciso y quién sabe ya hasta

cuándo.

El beso de mi esposa al partir fue el trampolín

desde el que me arrojé decidido a la amplitud de la jornada. Llegado a la

primera aula, abrí los archivos en la computadora, encendí el proyector y los

parlantes, puse música para animar el ambiente y, uno tras otro, los chicos empezaron

a llegar. Al darles la bienvenida sentí que mi voz aún tenía que esforzarse para

mantener su volumen y su claridad.

Sin embargo, no había vuelta atrás y

no tuve ya temor. Tenía ganas de tomar el escenario y actuar como cuando era

parte del elenco de teatro de la universidad y mi papel aguardaba el ansiado momento

de su aparición. Incoé mi clase y, con la mirada planeando sobre los rostros

de mis muchachos, mi pronunciación se abrió paso insegura y poco a poco fue ganando

brío, altura y hasta las inflexiones que la secuencia de mi discurso demandaba

para lograr la expresión que imponen la relevancia del tema y la relevancia del público.

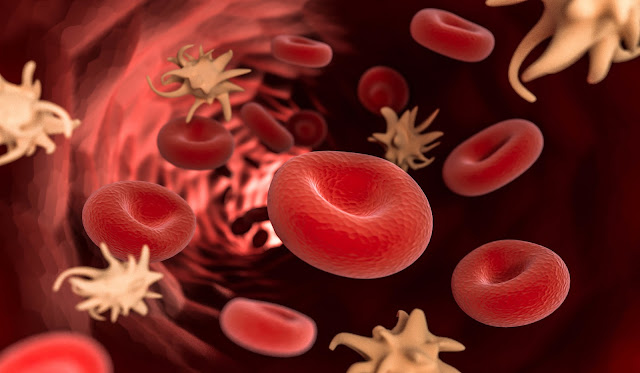

A partir de cierto momento, la punta de

mi lección fue bordando todo el patrón de mi fisiología. Cada trozo de

razonamiento y cada asombro provocado hacían correr una sangre nueva, surgida no sé de dónde, a lo largo de todas las

extensiones de mi cuerpo. Era como un castillo inflable que iba cobrando en lo

alto su figura y la totalidad de su tamaño.

Ese momento fue concreto y nítido: las

primeras intervenciones en clase por parte de mis estudiantes, que planteaban sus

propias impresiones formando con las mías una única red de ideas en el espacio.

Entonces vi que, estrictamente hablando, mi cuerpo no terminaba en sus propios

límites. Los ojos encendidos que me rodeaban, los semblantes ladeados por la reflexión, un

trajín de lapiceros y teclados, pero sobre todo las voces de mi audiencia

tendían en el aire un cableado tupido que me envolvía y hacía del desarrollo de

la clase un fenómeno común. La actividad armoniosa de un enorme organismo que

gozaba de magnífica salud. La clase, en suma, estiraba mis articulaciones y me

restituía la circulación que había perdido no con la enfermedad, sino con la privación

de las aulas que ella había obligado.

Terminé las tres horas de clase con

ese grupo y esperé con ansias la siguiente, y en la pausa, le conté a mi esposa

y le conté a mi jefe que había podido lograrlo, que estaba loco de alegría

porque no solo no había recaído sino que, incluso, sentía por dentro la

presencia diezmada y dispersa del invasor que tan poco antes me tenía

secuestrado.

Di la segunda clase y la sinfonía del

quehacer común sonó rápidamente. ¡Y con qué estruendo! Ver manos levantadas

disputándose la lectura de los textos previstos, escuchar las participaciones notables de mis chicos, ver el destello de sus miradas sosteniendo un análisis, notar

que mis piernas me llevaban de un lado a otro del aula con un deslizamiento

digno de una pista de hielo, y sentir que mis manos obedecían más fielmente a los

meandros y pendientes del proceso intelectual, me excitó al punto que acabé la

clase con una intensidad superior a aquella con que la había comenzado.

Horas después de estos dos

reencuentros, no supe si pensar que mi público en las dos clases era la parte

sana que había comunicado a la parte enferma la energía que devolvía al conjunto su funcionamiento pleno; o si quizá mis alumnos venían también con sus aflicciones,

fatigas y pesares y la interacción nos había sanado mutuamente. Con tan

misteriosa razón había dicho al Maestro aquel centurión romano: “una palabra

tuya bastará para sanarme”.

Tal vez se trate del reverso de lo que

cantaba Paul Young en su famosa balada sentimental de los años ochenta: “cada

vez que te vas, te llevas contigo una parte de mí”. Por consiguiente, ocurre que

cada vez que nos reunimos mi esposa y yo, mis hijos y yo, mis padres y yo, los amigos

y los lugares y los libros que amo y yo, y, por supuesto, mis estudiantes y yo,

yo me recompongo y me completo y soy al fin quien soy. Que el individuo que

camina sobre la vereda, aborda un taxi y baja de él, no es más que una astilla de

todo aquello en que verdaderamente consisto.

Sin la atención de mis alumnos, todo lo que yo traigo para contar en un aula no tendría ni destino ni morada, pues su reacción y su palabra es lo único que da a mi mensaje su ratificación y su continuidad. El profesor es, por tanto, un ser que se alimenta de lo que da vida a otros. Sus estudiantes, al igual que él lo fue respecto de sus propios maestros, son no una simple comparsa o un séquito, sino un grupo de seres sensibles a través de los cuales todo aquello que llena al maestro, así se trate apenas de lo que cabe dentro de una gota de agua, se transfiere a otros vasos sanguíneos, cobra una segunda pulsación y se implanta en el universo adoptando luego las formas más impredecibles. El profesor es un vampiro que, gracias a la vitalidad de sus alumnos, adquiere en este mundo una existencia tal vez oculta, pero posiblemente indefinida.

Comentarios

Publicar un comentario