Bailando al borde del precipicio: diez años de la muerte de Michael Jackson / Por: Víctor Hugo Palacios Cruz

|

| Michael Jackson (n. 1958) en su adolescencia. |

Este 25 de junio se cumple una década de la

partida de un cantante, compositor, músico y bailarín legendario, cuya

trayectoria, sin embargo, proyecta ese rayo en la oscuridad que ha sido a

menudo el destino de artistas y creadores de un estrellato inseparable de una vida

terrena contradictoria, ruin o desdichada.

1. El anhelo de la fama

Nada destaca más el sabernos vivos que

atravesar un considerable peligro, o ser testigos de una muerte próxima o

lejana. Dice un soneto de Shakespeare: “si el tiempo tumba pórticos de hierro /

y ni la roca aguanta su embestida / […] / no salvará a mi amor sino un milagro:

/ que impreso en tinta negra brille tanto”. La memoria, el arte y la palabra son

paliativos de la ausencia, fortines contra el paso de las horas y pértigas para

franquear lo irreparable.

Michael Jackson recreó la danza popular que la

feliz agilidad de Fred Astaire y Gene Kelly, y las coreografías complejas de West Side Story (1961) y Grease (1977) llevaron a un espléndido

Everest. Pero bailaba también para flotar y despegarse de la superficie

terrestre, pues, según Alain Badiou, “el baile es la inocencia en la que el

cuerpo olvida sus grilletes y su peso, liberándose de toda gravedad y norma”.

|

| En 1979, año de su álbum Off The Wall. |

La Grecia de Homero no creía en un más allá de

este mundo y fiaba toda inmortalidad a la pervivencia en la memoria colectiva

por obra de la gesta heroica, la acción política, la sabiduría o la belleza.

Platón y el Cristianismo medieval inculcaron la imagen de una Tierra precaria y

fugaz compensada por un reino espiritual, postrero y superior.

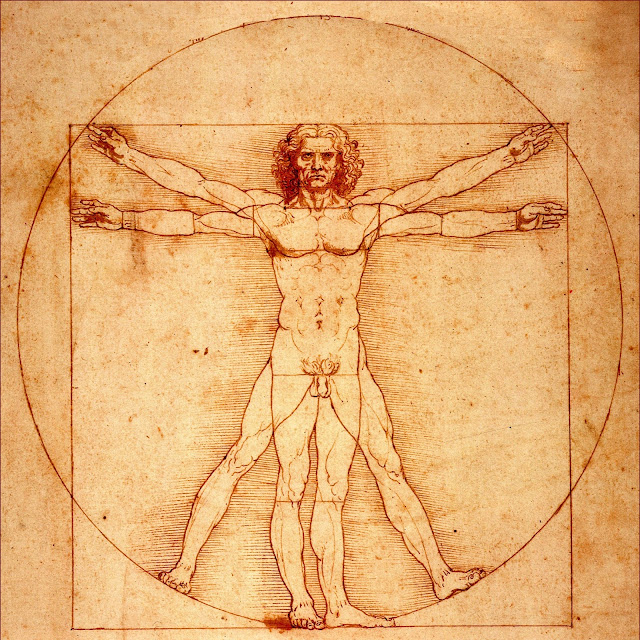

El Renacimiento, impulsado por una burguesía

orgullosa de sus logros al margen de la severa sociedad feudal, recobró el

ansia de un brillo mundano y duradero. En el centro de su curso Da Vinci

desdeñó “la desdichada música que se desvanece tan pronto como suena”, y

prefirió la pintura que detiene lo visible y “supera la destrucción natural de

las cosas”.

Según Alain Badiou, “el baile es la inocencia en la que el cuerpo olvida sus grilletes y su peso, liberándose de toda gravedad y norma”.

La figura del hombre solitario que participa de lo infinito, aun a costa de arder en el intento, quedó exaltada en la idea del genio en el Romanticismo. A continuación, el siglo XX cotizó hasta un dibujo en una servilleta firmado por Picasso.

Y nuestra era, hija del desencanto, sustituyó

la fe en la grandeza intangible de un cielo exigente y remoto por el deseo

trivial de los paraísos instantáneos y artificiales (Baudelaire) de un mercado capaz

de ofrecer “la chispa de la vida” a cambio de unas cuantas monedas. Entonces,

la celebridad prescindió de la excelencia y el talento en favor de la simple

notoriedad obtenida por medio del éxito, la omnipresencia de la imagen y la

continua exposición de lo privado.

Si en los años sesenta Andy Warhol declaró que

todos tendríamos nuestros quince minutos de fama, ahora bastan los escasos

segundos que dura el paso por una pantalla de bolsillo. Segundos que el horror

a la nulidad en una sociedad masificada trata desesperadamente de prolongar o

repetir.

Pero el estrellato tiene un precio. Por

ejemplo, el asedio de la calle: “mi trabajo se inspiraba en la vida normal que

ya no puedo vivir”, dice Quentin Tarantino. “No puedo dejar la basura frente a

mi casa porque vienen a rebuscar”, cuenta Madonna. Cuando rodaba una película

“no podía ir al baño, porque metían las cámaras por debajo de la puerta”,

confiesa Sean Connery. Lady Diana murió implacablemente perseguida por los

fotógrafos. Los Beatles dejaron las giras cuando se hartaron del ruido de los

conciertos que les impedía escuchar y cuidar su propia música.

|

| En 1983, año del multipremiado disco Thriller. |

Peor que las molestias y el enclaustramiento es

el hecho de que la fama engulla al famoso. Probando el dulce bocado de lo

excepcional, el famoso se inmola de buen grado y acepta ser ese fragmento

humano que la publicidad abstrae y reproduce y que el público adora y

mastica con voracidad.

En sus memorias Stefan Zweig observó: el nombre

de una persona es como “la capa que envuelve un cigarro”. Logrado el éxito “ese

nombre se hincha y despega de la persona que lo lleva”. Entonces, se convierte

en “algo independiente” y en “una fuerza interior que empieza a influir,

dominar y transformar a la persona”. Los arrogantes “se identifican

inconscientemente con el efecto que producen en los demás. Un título, un cargo,

una condecoración y, sobre todo, la publicidad de su nombre pueden originar en

ellos una mayor seguridad” y llevarlos a convencerse de que “les corresponde un

puesto especial e importante en la sociedad”. Aquel que, por el contrario,

“desconfía de sí mismo considera el éxito externo como una obligación de

mantenerse lo más inalterado posible en tan difícil posición”.

"Probando el dulce bocado de lo excepcional, el famoso se inmola de buen grado y acepta ser ese fragmento humano que la publicidad abstrae y reproduce."

Un día escuché decir a un argentino: “A

Maradona se le perdona todo”. Me estremecí. Vi en esa frase el daño que se le

había infligido a un hombre a quien nadie había enseñado a ser algo más que un

magnífico futbolista. A Maradona lo dejaron solo allá en la cima, a cuyos pies

sucesivas compañías halagadoras le hicieron sentirse exonerado de las

obligaciones de los mortales. Y lo fueron destruyendo poco a poco.

2. Michael Jackson:

relámpago y cenizas

El 25 de junio de 2009 la web The Onion tituló siniestramente “El

último pedazo de Michael Jackson ha muerto”. Pienso que la trayectoria del

músico fue una larga función de su admirado paso de baile el moonwalk: un suave deslizamiento sin

pausa hacia un atrás imposible.

|

| En 1987, año del álbum Bad. |

¿Qué lo mató? ¿Un paro cardíaco? ¿Los fármacos

que consumía? ¿El estrés de una inhumana gira pactada con unos empresarios?

¿Los médicos que lucraron con sus miedos? ¿Los tratamientos y cirugías a los

que se sometió? ¿La angustia inconfesada de una víctima del racismo? ¿Los

estragos emocionales causados por un padre despiadado? O, en última instancia,

¿una precoz popularidad que le robó la niñez que luego quiso recuperar a

expensas de sí mismo?

Antes de autodenominarse Rey del Pop y erigirse

estatuas doradas sobre escenografías faraónicas, Jackson fue realmente un

artista: un fino intérprete vocal, un compositor intuitivo y un bailarín

prodigioso. Si bien su música no alcanza la estatura creadora de Bob Dylan, The

Beatles, James Brown, Pink Floyd o David Bowie, sus canciones poseen cualidades

exquisitas aun al margen de sus costosos video

clips: la tersa intensidad de su timbre en “I’ll be there”, la excelsa

síntesis de funk y disco en su álbum Off the wall, la guitarra eléctrica de “Beat it” o la sección

rítmica de “Billy Jean”.

"La tez morena ahogada en una blancura sintética, la blancura de lo inerte en el tibio destello de cuyos ojos languidecía el artista que por un tiempo nos había deslumbrado."

Los noventa inclinaron su producción hacia la

intrascendencia y la reiteración. Sus mejores hits no fueron ya sus discos sino

sus extrañas apariciones, los rumores escabrosos y, sobre todo, su rostro pugnando

por emular a un ángel de porcelana, que quizá creía ser por dentro, la tez

morena ahogada en una blancura sintética, la blancura de lo inerte en el tibio

destello de cuyos ojos languidecía el artista que por un tiempo nos había

deslumbrado.

|

| En los años noventa. |

A fines de los setenta, cuenta Charles Holland,

Michael Jackson “se hizo una gran cantidad de cirugías en la cara que

incluyeron al menos diez operaciones de rinoplastia diferentes, el aclaramiento

de la piel (que el cantante atribuyó al vitíligo y al lupus), el levantamiento

de la frente, cirugías de los pómulos, el adelgazamiento de los labios, el

maquillaje permanente y el rediseño de su mentón con la inserción de un hoyuelo

que desaparecía y reaparecía a lo largo de los años”.

Sin duda, Jackson reunió varias de las

patologías de nuestra sociedad: el aberrante placer de quien ejerce un poder

sobre las masas; la pompa caritativa que jamás reemplaza al amor perdido en el

reducto familiar; la dismorfofobia –o disconformidad con la propia imagen– que

el dinero aboca a los destrozos de la adicción quirúrgica; la tendencia

hipocondríaca propia del exceso de autoconciencia que lleva al rechazo de todo

contacto; y el deseo de un refugio blindado, intemporal e infantil (su mansión Neverland, materia hoy de infames

sospechas).

Síntomas que lo instalaron en el aislamiento y

la distorsión, al alejarlo de los semejantes solo entre quienes puede uno

conocerse a sí mismo y entre quienes, dice Hannah Arendt, se obtiene la

reparadora certeza de lo real que proviene de lo compartido y común.

"Jackson sufrió la irónica desolación de verse en el centro de una mirada multitudinaria, rodeado por una pleitesía que le arrebataba la calidez del trato ordinario y lo envolvía en una hermética y gélida majestad."

El empeñoso altruismo de Jackson animó a

algunos incautos a decir que fue “el hombre que nos enseñó a amar”, cuando en

realidad –escribe David Stubbs– era alguien “que consideraba al resto de los

seres humanos tan tóxicos como gérmenes”. En sus Dichos de Luder, Julio Ramón Ribeyro anotó: “es más fácil amar a la

humanidad que al prójimo”.

En la cúspide, Jackson sufrió la irónica

desolación de verse en el centro de una mirada multitudinaria, rodeado por una

pleitesía que le arrebataba la calidez del trato ordinario y lo envolvía en una

hermética y gélida majestad. Allí donde se pierde la bendita normalidad de

ser uno más o, más bien, de ser “para alguien”, no aclamado por las muchedumbres

pero reconocido por el camarada.

|

| El año de su muerte. |

La buena salud del yo es la compañía del tú, desbaratada

por el divismo que desnivela y enrarece toda relación. Los fans decían que el

autor de Thriller “no era de este

mundo”. Y, claro, se quedó a solas allí donde no cabe otra presencia, circundado

por un aire superior que nuestros pulmones de barro no pueden soportar.

Su muerte fue una sorpresa para aquellos a

quienes aún obnubilaba la luz del espectáculo. Con los años, su partida nos ha

hecho volver sobre el mundo que hemos construido, en el que fanáticos suicidas,

vecinos trastornados o estudiantes de colegio acribillan a inocentes creyendo

que alcanzarán la gloria no por obra del esfuerzo del arte o la virtud, sino a

través del viaje inalcanzable de una bala.

Encarnar una divinidad sin importar que el

traje nos derrita, olvidando que, frente a la muerte universal, el corazón

anhela ser querido por la gente cercana a lo largo de la vida, y no adorado por un sinnúmero de desconocidos durante unos segundos antes de hacer click en el siguiente escándalo de las noticias.

Comentarios

Publicar un comentario